SURVEI HIDROGRAFI PESISIR PANTAI

DAN PERAIRAN SUNGAI DUA LAUT KABUPATEN TANAH BUMBU

LAPORAN PRAKTEK

SURVEI HIDROGRAFI

Linda

Apriliani

1610716120003

PROGRAM

STUDI ILMU KELAUTAN

FAKULTAS

PERIKANAN DAN KELAUTAN

UNIVERSITAS

LAMBUNG MANGKURAT

BANJARBARU

2020

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Survei hidrografi adalah suatu ilmu pengukuran, menguraikan, dan mengembangkan tentang sifat-sifat dan konfigurasi dasar laut yang dihasilkan oleh kegiatan survei bathimetri, geologi dan geofisika. Selain itu juga menguraikan hubungan geografis antara laut dengan daratan terdekat yang dihasilkan dengan kegiatan positioning garis pantai serta menguraikan sifat dan dinamika air laut, yang dihasilkan lewat pengukuran/pengamatan pasang surut, arus laut, gelombang dan sifat fisik air laut.

Menurut IHO (International Hydrographic Organization) survei hidrografi adalah kegiatan pengukuran dan pengumpulan data untuk memperoleh gambar permukaan dasar laut, kondisi dan sumberdaya suatu wilayah laut yang kemudian diolah, dievaluasi dan disajikan dalam bentuk buku, peta laut serta informasi mengenai kelautan lainnya yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pertahanan keamanan suatu negara sehingga dalam kegiatan survei hidrografi perlu adanya perencanaan yang baik dan terstruktur.

Data terkait fenomena perairan dan dinamika badan air dapat diperoleh melalui kegiatan survei hidrografi. Data yang dihasilkan tersebut akan menjadi informasi geospasial dan informasi awal untuk menggambarkan kondisi perairan. Dalam kegiatannya, survei hidrografi memiliki beberapa aktivitas utama diantaranya pengukuran detail dan situasi garis pantai, pengamatan pasang surut, pengukuran kedalaman atau pemeruman dan penggunaan sistem referensi.

Sungai Dua Laut merupakan salah satu wilayah yang unik dengan karakteristik pantai berpasirnya yang landai serta memiliki 2 sungai yang bermuara ke laut tentunya akan mempengaruhi dinamika pesisir yang berpengaruh terhadap kondisi perairan. Adanya potensi ekologi yang besar seperti mangrove, terumbu karang dan lamun membuat wilayah ini sangat potensial jika dijadikan sebagai daerah wisata baik wisata pantai maupun wisata bahari. Maka dari itu diperlukan kegiatan survei hidrografi untuk melihat gambaran dan kondisi lautnya yang harapannya dapat dijadikan sebagai informasi awal terkait kondisi perairannya serta nantinya dapat menjadi acuan dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait wilayah tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penulisan

laporan ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk menentukan karakteristik pasang surut

berdasarkan data pengukuran pasut di suatu wilayah perairan Sungai Dua Laut.

2.

Untuk

menentukan lokasi titik sampling,

peralatan dan analisis data.

3.

Untuk memetakan dan pengukuran garis pantai. yang sesuai dengan peralatan yang tersedia dan kondisi lapangan.

4.

Untuk

memetakan kedalamam terkoreksi sesuai

metoda dan peralatan perum yang dipilih.

5.

Untuk dapat membuat peta laut sesuai kaidah

kartografi.

1.3. Ruang Lingkup

1.3.1. Ruang Lingkup Lokasi

Ruang lingkup lokasi praktikum lapang kali

ini bertempat di perairan Sungai Dua

Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Lokasi perairan yang diteliti berada sekitar 0,5 - 4 mil dari pantai dengan lebar lintasan sepanjang ±4 km.

1.3.2. Ruang

Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada praktikum

lapang kali ini adalah sebagai berikut:

1.

Analisis hidro-oseanografi meliputi pasang surut, garis pantai, substrat dasar

dan kedalaman perairan.

2.

Pembuatan peta laut

BAB

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Survei Hidrografi

Survei adalah kegiatan terpenting dalam

menghasilkan informasi hidrografi, seperti: penetuan posisi laut dan

penggungaan sistem referensi, pengukuran kedalaman, pengukuran arus, pengukuran

sedimen, pengamatan pasut, pengukuran detil situasi dan garis pantai (Eka

Djunasjah, 2005).

Menurut Dirjen Perhubungan Laut (2018)

survei hidrografi adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengamatan yang

dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian

atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu

bidang datar (kertas peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik

kedalaman, garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi serta berbagai

keragaman diatas dan dibawah permukaan laut.

Pada prinsipnya pekerjaan hidrografi

merupakan pekerjaan lanjutan dari pekerjaan survei topografi di darat yang

pelaksanaannya dilakukan di permukaan laut. Seiring dengan perkembangan

teknologi kelautan, pekerjaan hidrografi tidak lagi terbatas hanya untuk

navigasi pelayaran saja, tetapi juga untuk kebutuhan ilmu dan teknologi

kelautan seperti ekplorasi kelautan, perikanan, energi laut, perlindungan lingkungan

laut, tata ruang laut, rekayasa bangunan pantai dan lepas pantai, klimatologi,

serta pertanan dan keamanan. Data dan informasi yang dihasilkan bukan hanya

peta laut saja, tetapi juga informasi lain seperti geologi dasar laut yang

digunakan untuk penelitian kandungan minyak bumi, karakteristik massa air

diperlukan dalam studi iklim dan untuk kepentingan militer bawah air (kapal

selam dan ranjau), pola arus dalam penelitian perikanan dan atau pencemaran

laut dan lain sebagainya (Harsono dan Hartoyo, 2018).

2.2. Pasang Surut

Pasang-surut (pasut) merupakan salah

satu gejala alam yang tampak nyata di laut, yakni suatu gerakan vertikal (naik

turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang) dari seluruh partikel

massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari dasar laut. Gerakan

tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi (gaya tarik menarik) antara bumi

dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari (Surinarti,

2007).

Gaya pembangkit

pasang-surut merupakan hasil penjumlahan gaya-gaya yang disebabkan oleh gaya

gravitasi dan gaya centrifugal. Bila bumi tidak berotasi dalam melakukan

revolusinya maka besar gaya centrifugal di setiap titik pada permukaan bumi

adalah sama, namun besaran gaya gravitasi tidak sama sehingga intensitas dan

arah gaya pembangkit pasang surut di permukaan bumi bervariasi. Komponen

menegak terhadap gaya gravitasi lebih kecil dari komponen mendatar. Komponen

yang mendatar ini menghasilkan arus dan variasi tinggi muka laut di permukaan

bumi (Baharuddin, 2017).

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI)

Tahun 2010 mengenai pengamatan pasang surut pada kegiatan survei hidrografi

bertujuan untuk menentukan bidang acuan kedalaman (muka air laut rerata, muka

surutan) serta menentukan koreksi hasil pemeruman. Dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Dilaksanakan

dengan menggunakan palem atau tide gauge yang lain.

b. Pengamatan

mencakup area survei batimetri dan jumlah stasiun pasang surut harus

mempertimbangkan karakteristik pasang surut asurvei.

c. Untuk keperluan

analisa dan peramalan lama pengamatan tidak boleh kurang dari 29 hari dengan

interval pengamatan maksimal 30 menit, jika perubahan ketinggian air berjalan

dengan cepat dan amplitudo airnya besar, interval pengamatan dapat

ditingkatkan. Interval pembacaan juga dapat ditingkatkan tiap 15 menit pada

saat menuju pasang tertinggi atau surut terendah.

d. Untuk keperluan

reduksi data pemeruman, pengamatan dilakukan selama pemeruman berlangsung.

e. Satuan

pengukuran dalam cm. dengan total kesalahan pengukuran tidak melebihi lima cm

untuk orde khusus dan tidak melebihi 10 cm untuk orde yang lain pada tingkat

kepercayaan 95%.

f. Bidang acuan

tinggi muka laut harus diikatkan pada benchmark terdekat dengan leveling orde

dua.

g. Untuk keperluan

koreksi kedalaman dibuat co-tidal charts daerah survei.

h. Konstanta pasut

dihitung dengan menggunakan metode admiralty atau perataan kuadrat terkecil (least square adjustment).

Gambar

1. Pengamatan Pasang surut

2.3. Garis Pantai

Garis pantai merupakan batas

pertemuan antara daratan dengan bagian laut saat terjadi air laut pasang

tertinggi. Garis ini bisa berubah karena beberapa hal seperti abrasi dan

sedimentasi yang terjadi di pantai, pengikisan ini akan menyebabkan

berkurangnya areal daratan, sehingga menyebabkan berubahnya garis pantai

(Triadmojo, 1999). Garis yang menggambarkan pertemuan antara perairan dan

daratan di wilayah pantai pada saat kedudukan pasang tertinggi ,penentuan garis

pantai di daerah rawa dan bakau adalah tepi luar dari wilayah tumbuhan (SNI, 2010).

Perubahan terhadap garis pantai

adalah satu proses tanpa henti (terus menerus) melalui pelbagai proses baik

pengikisan (abrasi) maupun penambahan (akresi) pantai yang diakibatkan oleh

pergerakan sedimen, arus susur pantai (longshore

current), tindakan ombak dan penggunaan tanah (Vreugdenhil1999). Perubahan

pada garis pantai yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut di atas dapat

menunjukkan kecenderungan perubahan garis

pantai tersebut terkikis mengarah ke daratan atau bertambah dalam hal ini

menjorok ke laut (Arief dkk, 2011).

Menurut Badan Informasi Geospasial

(BIG) Tahun 2014 ada beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan survei

hidrografi diantaranya persiapan, studi pustaka, pengukuran dan analisis hasil.

Metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan tersebut meliputi

persiapan teknis, yaitu pengecekan kelengkapan dan kelayakan alat survey serta

persiapan non teknis yang meliputi administrasi, pembagian personil/tim

lapangan dan tim pengolahan, persiapan formulir pengukuran, pembahasan dana

survey dan pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

2. Studi Pustaka

a.

Titik

Kontrol.

Metode Pelaksanaan pengukuran titik

kontrol horizontal dalam pekerjaan survey hidrografi mengikuti SNI No.

19-6724-2002 tentang jaring kontrol horizontal. Titik kontrol tersebut

merupakan titik yang nilai posisinya terikat dalam koordinat nasional pada

titik tetap BIG yang menggunakan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI)

2013. Penentuan lokasi titik kontrol dilakukan diatas peta kerja yang ada

kemudian dicek keberadaan titiknya di lapangan.

b.

Metode

Pengukuran

Pengukuran titik

kontrol menggunakan metode Static Relative Positioning dengan pengematan

Difference Carrier Beat Phase yaitu pengamatan dengan menghitung panjang

vektor baseline. Pada pengukuran ini receiver mengamati data

selama 180 menit dan minimum menangkan 6 sinyal satelit dengan epoch 15

detik. Pedoman waktu pengamatan untuk alat jenis single frekuensi dan dual frekuensi

sesuai dengan tabel 1.

Tabel

1. Pedoman waktu pengamatan untuk alat jenis single frekuensi dan

dual frekuensi

Panjang Baseline (km)

|

Teknik

|

Minimum/L1 (menit)

|

Minimum L1+L2 (menit)

|

0 – 5

|

Statik

|

30

|

15

|

5 -10

|

Statik

|

50

|

25

|

10 -30

|

Statik

|

90

|

60

|

30 -50

|

Statik

|

180

|

120

|

Hingga kini pengukuran teristris masih dilakukan,

seperti untuk pengukuran garis pantai karena tidak memungkinkan sebuah kapal

dapat menjangkau kedalaman tertentu. Terdapat 2 metode yang digunakan untuk

melakukan pengukuran garis pantai. Kedua metode ini hanya dibedakan berdasarkan

tipe alat yang digunakan, yakni pengukuran dengan metode GPS RTK dan metode

pengukuran dengan rambu penduga.

a.

Pengamatan

Pasang Surut (pasut)

Frekuensi terjadinya pasut di suatu

wilayah, menunjukan tipe pasut di wilayah tersebut. Ada 4 jenis pasut secara

umum, yakni; pasut harian ganda (semidiurnal

tide), pasut harian tunggal (diurnal

tide), pasut campuran condong ke harian tunggal (mixed tide prevailing diurnal), pasut campuran condong ke haian

ganda (mixed tide prevailing semidiurnal).

Fenomena ini tentunya mempengaruhi

posisi garis pantai, sehingga dalam hal ini memperhitungkan nilai tunggang

pasut yakni nilai jarak vertkal yang dihitung dari kedudukan permukaan air

tertinggi dan kedudukan air terendah (Poerbandono dan Djurnarsjah, 2005).

b. Pengukuran Garis Pantai

i.

Metode

Tongkat Penduga

Tongkat

penduga/rambu ukur adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur

ketinggian suatu tempat. Dalam pekerjaan survey garis pantai, ketinggian dibaca

berdasarkan batas air yang menempel pada rambu. Metode pengukuran garis pantai

dengan menggunakan tongkat penduga dilengkapi dengan GPS handheld. GPS

ini berfungsi untuk mengetahui koordinat posisi titik pengamatan, sedangkan

rambu ukur digunakan untuk menghitung ketinggian permukaan air.

ii.

Metode

GPS RTK

Pengukuran dengan metode ini

menggunakan GPS RTK Trimble R4 ( Base dan Rouver ).Prinsip dasar penentuan

posisi dengan GPS seperti halnya pengukuran pemotongan ke muka pada survey

konvensional.Pengukuran dengan GPS yang diukur adalah jarak antara receiver

dengan sekurang-kurangnya 3 satelit agar dapat mengetahui posisi pada stasiun

pengamatan.Jarak tersebut tidak dapat diukur secara langsung, tetapi diukur

dengan menghitung waktu rambat sinyal dari satelit ke stasiun pengamat atau

jumlah fase gelombang sinyal yakni fungsi waktu rambat sinyal.Pada metode RTK

kedua receiver harus ada hubungan telekomunikasi secara langsung dan kontinyu.

Pada kajian ini metode RTK yang digunakan adalah metode kinematik absolute,

dimana satu receiver dijadikan sebagai base yang sudah diketahui posisinya

kemudian dihubungkan dengan radio terhadap receiver lainnya. Kemudian receiver

yang telah dihubungkan dengan base bisa digunakan untuk mendapatlkan nilai

ketinggian dan nilai koordinat posisi titik pengamatan.

1. Pengukuran

a. Metode RTK

Survei ini dilakukan untuk

menentukan titik posisi (X, Y, Z) yang mana posisi Z nya ini ditentukan dari

tiga titik yang mempunyai nilai elevasi mendekati >= 1,40 m, kemudian nilai

elevasi yang mendekati 0,70 m, dan nilai

elevasi <= 0 m dihitung dari Chart Datum .

Ketinggian 1,39 m didapat dari tinggi tunggang yang diketahui.

b. Tongkat Penduga

Posisi pengamatan yang diambil sama

halnya dengan posisi pengamatan dengan menggunakan metode RTK yakni pada

ketinggian >= 1,39 meter; 0,7 meter; 0 meter. Pengukuran menggunakan tongkat

penduga dilengkapi dengan GPS handheld untuk mengetahui posisi X dan Y pada

tiap-tiap titik pengamatan.

Gambar

2. Pengukuran kedalaman dengan rambu ukur/tongkat penduga

2.4. Kedalaman

Pemeruman

adalah proses dan aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh gambaran (model)

bentuk permukaan (topografi) dasar perairan (seabed surface). Proses

penggambaran dasar perairan tersebut (sejak pengukuran, pengolahan hingga

visualisasi) disebut dengan survei batimetri. Model batimetri (kontur

kedalaman) diperoleh dengan menginterpolasikan titi-titik pengukuran kedalaman

bergantung pada skala model yang hendak dibuat (Hidayat dkk, 2014).

Pemeruman dilakukan dengan

membuat profil (potongan) pengukuran kedalaman. Lajur perum dapat berbentuk

garis-garis lurus, lingkaran-lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai metode

yang digunakan untuk penentuan posisi titik-titik fiks perumnya. Lajur-lajur

perum didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan pendeteksian perubahan

kedalaman yang lebih ekstrem. Untuk itu, desain lajur-lajur perum harus

memperhatikan kecenderungan bentuk dan topografi pantai sekitar perairan yang

akan disurvei. Agar mampu mendeteksi perubahan kedalaman yang lebih ekstrem

lajur perum dipilih dengan arah yang tegak lurus terhadap kecenderungan arah

garis pantai (Kusuma, 2014).

Gambar

3. Titik pemeruman

Sistem

batimetri dengan menggunakan singlebeam secara umum mempunyai susunan

transceiver (tranducer/reciever) yang terpasang pada lambung kapal atau sisi

bantalan pada kapal. Sistem ini mengukur kedalaman air secara langsung dari

kapal penyelidikan. Transciever yang terpasang pada lambung kapal mengirimkan

pulsa akustik dengan frekuensi tinggi yang terkandung dalam beam (gelombang

suara) secara langsung menyusuri bawah kolom air. Energi akustik memantulkan

sampai dasar laut dari kapal dan diterima kembali oleh tranceiver seperti pada

gambar 3.4. Transceiver terdiri dari sebuah transmitter yang mempunyai fungsi

sebagai pengontrol panjang gelombang pulsa yang dipancarkan dan menyediakan

tenaga elektrik untuk frekuensi yang diberikan.

Gambar 4. Singlebeam

echosounder

Transmitter

ini menerima secara berulang-ulang dalam kecepatan yang tinggi, sampai pada

orde kecepatan milisekon. Perekaman kedalaman air secara berkesinambungan dari

bawah kapal menghasilkan ukuran kedalaman beresolusi tinggi sepanjang lajur

yang disurvei. Informasi tambahan seperti heave (gerakan naikturunnya kapal

yang disebabkan oleh gaya pengaruh air laut), pitch (gerakan kapal ke arah

depan (mengangguk) berpusat di titik tengah kapal), dan roll (gerakan kapal ke

arah sisi-sisinya (lambung kapal) atau pada sumbu memanjang) dari sebuah kapal

dapat diukur oleh sebuah alat dengan nama Motion

Reference Unit (MRU), yang juga digunakan untuk koreksi posisi pengukuran

kedalaman selama proses berlangsung.

Gambar 5. Pengukuran sounding dengan

sonar

2.5. Substrat Dasar

Menurut Maulana

(2010) sedimen yang di jumpai di dasar lautan dapat berasal dari beberapa

sumber yang dibedakan menjadi empat

yaitu :

a.

Lithougenus sedimen yaitu

sedimen yang berasal dari erosi pantai dan material hasil erosi daerah up land.

Material ini dapat sampai ke dasar laut melalui proses mekanik, yaitu

tertransport oleh arus sungai dan atau arus laut dan akan terendapkan jika

energi tertrransforkan telah melemah.

b.

Biogeneuos sedimen yaitu

sedimen yang bersumber dari sisa-sisa organisme yang hidup seperti cangkang dan

rangka biota laut serta bahan-bahan organik yang mengalami dekomposisi.

c.

Hidreogenous sedimen yaitu

sedimen yang terbentuk karena adanya reaksi kimia di dalam air laut dan

membentuk partikel yang tidak larut dalam air laut sehingga akan tenggelam ke

dasar laut, sebagai contoh dan sedimen jenis ini adalah magnetit, phosphorit

dan glaukonit.

Cosmogerous sedimen yaitu sedimen yang bersal dari berbagai

sumber dan masuk ke laut melalui jalur media udara/angin. Sedimen jenis ini dapat

bersumber dari luar angkasa, aktifitas gunung api atau berbagai partikel darat

yang terbawa angin. Material yang bersal dari luar angkasa merupakan sisa-sisa

meteorik yang meledak di atmosfir dan jatuh di laut. Sedimen yang bersal dari

letusan gunung berapi dapat berukuran halus berupa debu volkanin, atau berupa

fragmen-fragmen aglomerat. Sedangkan sedimen yang bersal dari partikel di darat

dan terbawa angin banyak terjadi pada daerah kering dimana proses

eolian dominan namun demikian dapat juga terjadi pada daerah sub tropis saat

musim kering dan angin bertiup kuat. Dalam hal ini umumnya sedimen tidak dalam

jumlah yang dominan dibandingkan sumber-sumber yang lain.

Dyer (1986) menyatakan bahwa sedimen

dengan ukuran yang lebih halus lebih mudah berpindah dan cenderung lebih cepat

daripada ukuran kasar. Fraksi halus terangkut dalam bentuk suspensi sedangkan

fraksi kasar terangkut pada dekat dasar laut. Selanjutnya partikel yang lebih

besar akan tenggelam lebih cepat daripada yang berukuran kecil. Berdasarkan

sumbernya Barnes (1969) membagi jenis sedimen, yakni sedimen yang bersumber

dari limpasan sungai yang jenisnya banyak mempengaruhi pembentukan morfologi

pantai di sekitar muara sungai (sedimen

of inlets) dan sedimen yang bersumber dari darat yang terangkut ke laut

oleh angin dan drainase atau penguraian sisa-sisa organisme (pyroclastic sediment). Sedimen

berdasarkan ukuran butirnya dapat diklasifikasikan yakni lempung, lanau, pasir,

kerikil, koral (pebble), cobble, dan batu (boulder).

2.6. Peta Laut

Peta laut atau dikenal dengan

istilah Nautical Chart merupakan peta yang dirancang secara spesifik untuk

memenuhi kebutuhan navigasi laut dengan menampilkan (Haas, 1986 dalam Abdillah):

1.

Kedalaman

laut dan fisiografi dasar laut khususnya memperhatikan bahayabahaya navigasi.

2.

Bentuk

dasar dan tingkatan dari bentuk pantai serta bentuk dasar laut.

3.

Variasi

bentuk keselamatan navigasi.

4.

Fitur-fitur

laut dan beberapa detail topografi yang bermanfaat untuk navigasi laut.

Fungsi utama dari peta laut adalah

menyampaikan informasi terkait wilayah laut dan pesisir serta

perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya untuk kebutuhan: 1. Keselamatan,

efektivitas, dan efisiensi bidang navigasi.

2.

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut.

3.

Pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir.

4.

Perlindungan lingkungan laut.

5.

Pertahanan maritim.

Secara khusus untuk peta navigasi laut,

informasi utama yang harus dikomunikasikan terdiri atas (Poerbandono, 1998):

1.

Kedalaman perairan dengan pokok perhatian pada bahaya navigasi (kedangkalan,

bangkai kapal tenggelam, daerah latihan militer, dan sebagainya).

2.

Sifat dan jenis garis pantai serta sifat material dasar laut dibawahnya.

3.

Posisi, jenis, dan karakter sarana bantu navigasi pelayaran.

4.

Bentuk atau unsur topografi khusus yang dapat dipakai untuk sarana bantu

navigasi.

3.1. Waktu dan

Lokasi

Penelitian

ini dilaksanakan selama 1 bulan yang dimulai pada November hingga Desember

2019. Rentang waktu tersebut meliputi pengambilan data lapangan yaitu pada

tanggal 25 – 28 November 2019, analisis sampel selama ±20 hari dan pengerjaan

laporan. Lokasi penelitian bertempat di pesisir Sungai Dua Laut, Kecamatan

Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang terlihat pada gambar 6. Analisis sampel dan pengolahan data dilakukan di Laboratorium

Oseanografi Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Unversitas

Lambung Mangkurat.

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian

kali ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Alat yang

digunakan

No.

|

Nama

|

Kegunaan

|

1.

|

GPS Mapsounder

|

Untuk mengukur kedalaman

perairan

secara otomatis

|

2.

|

Kapal

|

Untuk transportasi ke lokasi

sampling

|

3.

|

Hand GPS

|

Untuk menandai posisi

pengukuran

data

|

4.

|

Theodolite

|

Untuk melakukan pengukuran

garis pantai

|

5.

|

Waterpass

|

Untuk melakukan pengukuran

garis pantai

|

6.

|

Tiang Pasut

|

Untuk mengukur tinggi muka air

laut

|

3.3. Metode Perolehan Data

3.3.1. Penentuan Titik Sampling

Penentuan titik sampling dilakukan

sebelum turun ke lapangan dengan menentukan titik sebaran pada peta kerja

berdasarkan citra satelit di daerah pesisir Sungai Dua Laut. Titik sampling

ditentukan dengan metode purposive

sampling artinya pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Saat pengambilan sampel di lapangan, catat

waktu pengambilan dan koordinat titik sampling menggunakan hand GPS sebagai data GCP.

3.3.2. Garis Pantai

Pengamatan dan pengukuran garis

pantai dilakukan dengan menggunakan alat waterpass

dan theodolite sepanjang garis

pantai yang sudah ditentukan dan menandai titik pengamatan menggunakan hand GPS.

3.3.3. Pasang Surut

Menempatkan

(pemasangan) rambu pasut pada tempat yang aman, mudah dibaca dan tidak

bergerak-gerak akibat arus atau gelombang. Pemasangan nol rambu terletak di

bawah permukaan air pada saat air rendah saat surut besar dan bacaan skala

masih terbaca pada saat terjadi air tinggi saat pasang besar. Metode

pengamatannya dilakukan dengan pembacaan secara langsung dan dicatat secara

kontinyu setiap 30 menit selama masa survei berlangsung.

3.3.4. Substrat Dasar Perairan

Pengambilan sampel substrat dasar

menggunakan grab sampler yang

diletakkan pada 24 stasiun sesuai peta kerja, lalu mencatat koordinat posisi

dimana substrat diambil dengan menggunakan GPS. Sampel yang telah didapatkan

dianalisis secara megaskopis dan beberapa sampel disimpan kedalam kantung

sampel untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium dengan menggunakan metode

granulometri.

3.3.5. Kedalaman

Pengukuran kedalaman yang dilakukan

menggunakan GPS mapsounder yang

dipasang pada kapal. Setelah peralatan survei kedalaman dipasang pada kapal,

kapal akan berjalan sesuai lajur yang telah ditentukan pada GPS mapsounder sehingga secara otomatis kedalaman

akan terekam pada alat tersebut.

3.3.6. Pemetaan Garis Pantai

Pemetaan garis pantai dilakukan

dengan menggunakan alat waterpass dan

theodolite sepanjang garis pantai

yang sudah ditentukan dan menandai titik pengamatan menggunakan hand GPS.

3.3.7. Kelerengan dan Geomorfologi Pantai

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan

alat waterpass dan theodolite ke arah laut dan darat yang bersesuaian

dengan pengukuran pantai. Mengamati dan mencatat kenampakan alam di pantai saat

melakukan pengukuran.

3.3.8. Citra Satelit

Data yang digunakan adalah data citra satelit Landsat 8 yang diperoleh

dari Science for a Changing World pada

situs https://earthexplorer.usgs.gov/ dan Google Earth Pro.

3.4. Metode Analisis Data

3.4.1. Garis Pantai

Perhitungan garis pantai dapat

dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

dimana:

∆H =

Beda tinggi

Ba =

Bacaan benang atas

Bb =

Bacaan benang bawah

m =

kelerengan

ta =

tinggi alat

Bt =

Bacaan benang tengah

Ketinggian bench mark terhadap MSL dapat dihitung menggunakan persamaan

sebagai berikut:

HBM = Tinggi BM

∆H =

Beda tinggi

MSL = Tinggi muka air laut rata-rata

3.4.2. Pasang Surut

Perhitungan untuk tipe pasang surut

berdasarkan kriteria Courtier untuk memperoleh bilangan Formzal (F) yang dinyatakan dalam bentuk:

dimana:

dengan

ketentuan :

F ≤ 0,25 =

Pasang surut tipe ganda (semidiurnal)

0,25 < F ≤1,5 = Pasang surut tipe campuran condong keharian

ganda (mixed tide prevailing semidiurnal)

1,5 < F ≤

3,0 = Pasang surut tipe campuran condong

keharian tunggal (mixed tide prevailing diurnal)

F > 3.0 =

Pasang surut tipe tunggal (diurnal)

3.4.3. Substrat Dasar Perairan

a.

Analisis

Ukuran Butir

Analisis data sedimen dengan metode

megaskopis adalah dengan mengidentifikasi secara umum jenis sampel sedimen yang

diperoleh dari lokasi penelitian. Prosedur

kerja metode ini adalah sebagai berikut :

1.

Sampel

sedimen yang diperoleh di lapangan dikumpulkan sesuai dengan lokasi

masing-masing sampel, kemudian dijemur dan dioven sampai kering, setelah itu di

masukkan ke dalam

gelas ukur.

2.

Sedimen

kering tersebut diambil dan kemudian ditimbang untuk dianalisa seberat 100 gr

sebagai berat awal.

3.

Sampel

dimasukkan ke dalam ayakan untuk diguncang melalui mesin pengguncang saringan

atau secara manual, sehingga didapatkan pemisahan ukuran masing-masing partikel

sedimen berdasarkan ukuran ayakan.

4.

Sampel

dipisahkan dari ayakan (untuk antisipasi tertinggalnya butiran pada ayakan

disikat dengan perlahan). Hasilnya kembali ditimbang untuk mendapatkan berapa gram hasil masing-masing

tiap ukuran ayakan.

5.

Untuk

perhitungan data ukuran butir sedimen menggunakan software gradistat.

b.

Transport

Sedimen

Besar transport sedimen akibat gelombang

dapat dihitung melalui persamaan fluks energi sebagai berikut:

keterangan:

rs =

Massa jenis sedimen

r

= Massa jenis air laut

gb =

Indeks gelombang pecah

n = Porositas sedimen

ab = Sudut gelombang

pecah

Hasil pengukuran volume

masing-masing stasiun sedimen trap selanjutnya dihitung volume transport

sedimennya, dengan menggunakan persamaan berikut:

keterangan:

Qx =

volume transport sedimen sejajar pantai

Qy =

volume transport sedimen tegak lurus pantai

Vu =

volume sedimen arah utara pada sedimen

trap

Vs =

volume sedimen arah selatan pada sedimen

trap

Vt =

volume sedimen arah timur pada sediment

trap

Vb =

volume sedimen arah barat pada sediment

trap

Perhitungan arah transpor sedimen dapat

menggunakan persamaan sebagai berikut:

keterangan:

Arc tg =

arah transpor sedimen

Qx =

volume transport sedimen sejajar pantai

Qy =

volume transport sedimen tegak lurus pantai

Perhitungan resultan transpor

sedimen dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

keterangan:

r =

arah transpor sedimen

Qx =

volume transport sedimen sejajar pantai

Qy =

volume transport sedimen tegak lurus pantai

3.4.4. Koreksi Garis Pantai dan Kedalaman

Koreksi kedalaman perairan dilakukan

dengan memperhitungkan nilai kedalaman hasil pengukuran lapangan, ketinggian

muka laut saat melakukan pengukuran dan nilai ketinggian muka laut rata-rata

(MSL). Koreksi kedalaman perairan menggunakan persamaan berikut mengacu pada

USACE (2003) sebagai berikut:

dimana:

∆d =

kedalaman perairan terkoreksi (m)

dt =

kedalaman perairan yang diukur pada waktu t (m)

ht = ketinggian muka laut pada waktu t (m)

MSL =

ketinggian muka laut rata-rata (m)

3.4.5. Kelerengan dan Geomorfolgi

Kemiringan pantai (kelerengan) dihitung

menggunakan persamaan berikut mengacu pada USACE (2003) sebagai berikut:

dimana:

tan β =

kemiringan pantai (°)

d =

kedalaman perairan (m)

m =

jarak dari garis pantai hingga kedalaman d

(m)

Jarak pergeseran garis pantai hasil

koreksi terhadap MSL dihitung menggunakan persamaan berikut:

dimana:

ɳ =

posisi muka air saat perekaman citra

x =

jarak pergeseran garis pantai hasil koreksi

tan β =

kemiringan pantai (°)

3.4.6. Pembuatan Peta Laut

Peta sebaran sedimen dan kedalaman laut di wilayah studi yaitu dapat

dilakukan dengan menggunakan

aplikasi Surfer 15 dan/atau Arcgis 10.7 menggunakan metode krigging

agar mendapatkan sebaran spasial. Sebaran spasial tersebut menggambarkan keadaan sebaran sedimen dan

kedalaman di lokasi studi.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pasang

Surut

Pasang-surut

(pasut) merupakan salah satu gejala alam yang tampak nyata di laut, yakni suatu

gerakan vertikal (naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang)

dari seluruh partikel massa air laut dari permukaan sampai bagian terdalam dari

dasar laut. Gerakan tersebut disebabkan oleh pengaruh gravitasi (gaya tarik

menarik) antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan

matahari (Surinarti, 2007). Pasang surut memiliki tiga tipe yakni pasang surut

harian tunggal (diurnal tides), tipe

harian ganda (semi diurnal tides)

jika terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam sehari dan tipe campuran

(mixed tides). Tipe pasang surut

campuran dibagi menjadi dua bagian yaitu tipe campuran dominasi ganda dan tipe

campuran dominasi tunggal. Grafik pasang surut Perairan Sungai Dua Laut

disajikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Grafik

perbandingan pasang surut hasil pengukuran dan prediksi terhadap MSL

Berdasarkan

grafik diatas dapat diketahui bahwa tipe pasang surut di Perairan Sungai Dua

Laut yaitu campuran condong ke harian ganda, hal ini terlihat dari grafik bahwa

ada dua kali pasang dan dua kali surut namun memiliki tinggi muka air yang

berbeda. Pasang surut tertinggi terjadi pada tanggal 27 November 2019 dengan

nilai sebesar 217 cm di dapatkan dari hasil pengukuran lapangan. Pasang

tertinggi terjadi pada pukul 18:30 – 20:30 WITA sedangkan pada prediksi terjadi

pada jam 20.00 – 22.00 WITA. Surut terendah memiliki tinggi sebesar 154 cm yang

terjadi pada tanggal 26 November 2019 pukul 12:30 – 14:30 WITA sedangkan

menurut prediksi terjadi di jam 04.30 – 6.00 WITA.

Pada Gambar 7 terlihat perbedaan yang

cukup signifikan antara hasil pengukuran dengan analisis admiralty. Pola

pergerakan pasang surut di wilayah ini memiliki pola yang hampir sama namun

memiliki nilai tinggi muka air yang

berbeda.

Data prediksi pasang surut yang didapatkan

dari Mike ToolBox dianalisis

menggunakan metode admiralty dan

menghasilkan konstanta harmonik pasang hurut sebagai mana disajikan pada Tabel

2.

Tabel 2. Konstanta harmonik pasang surut

Komponen Pasut

|

So

|

M2

|

S2

|

N2

|

K1

|

O1

|

M4

|

MS4

|

K2

|

P1

|

A cm

|

170,3

|

32,7

|

51,2

|

8,8

|

40,3

|

36,7

|

0,7

|

0,8

|

13,8

|

13,3

|

g°

|

268,8

|

234,3

|

161,9

|

223,1

|

178,3

|

137,3

|

323,3

|

234,3

|

223,1

|

4.1.

Garis

Pantai

Garis pantai di

Perairan Sungai Dua Laut dianalisis dengan menggunakan citrsa sentinel yang

memiliki perbedaan yang cukup jauh. Analisis garis pantai menggunakan

perhitungan saat berada pada MSL, HAT

dan LAT. Pemetaan garis pantai pada saat MSL, LAT dan HAT disajikan pada Gambar

8.

Gambar 8. Garis pantai terhadap MSL, LAT

dan HAT

Pada

Gambar 8. garis berwarna hitam merupakan garis pantai pada saat muka air laut

surut terendah (LAT), garis berwarna kuning merupakan garis pantai pada saat

keadaan air laut pasang tertinggi (HAT), dan untuk garis biru merupakan garis

pantai pada saat muka air laut rata-rata (MSL). Terlihat pada gambar tersebut

bahwa MSL dan LAT memiliki perbedaan yang cukup jauh antara MSL, HAT dan LAT.

4.1.

Kedalaman

Pemeruman

merupakan salah satu kegiatan survey hidrografi untuk mendapatkan kontur

topografi dasar laut dengan bantuan alat salah satunya GPS Mapsounder. Kontur topografi ini menggambarkan bentuk dasar

laut yang beragam. Hasil dari pemeruman dapat digambarkan dalam bentuk 2 dimensi

maupun 3 dimensi. Berdasarkan pemeruman yang dilakukan di perairan Sungai Dua

Laut di dapatkan kedalaman maksimal sebesar 7,5 meter yang berada pada wilayah

tenggara. Untuk lebih jelaskan dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Kontur kedalaman Perairan

Sungai Dua Laut

Berdasarkan Gambar

9 kontur kedalaman di Perairan Sungai Dua Laut cukup beragam. Hal ini

dibuktikan dengan konturnya yang semakin menurun atau curam pada saat menjauhi

pantai. Kedalaman di wilayah tenggara mencapai 7,5 meter sedangkan pada wilayah

selatan dan barat daya kedalaman berkisar 3 – 4 meter.

Gambar 10. Peta sebaran kedalaman Perairan

Sungai Dua Laut

Gambar

10 merupakan gambaran kontur kedalaman Perairan Sungai Dua Laut dalam bentuk 2

dimensi atau peta kontur. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa yang warna

biru muda memiliki kedalaman sebesar 0 – 1 meter sedangkan warna biru tua

merupakan daerah yang memiliki kedalaman sebesar 7 – 7,5 meter.

4.4.

Kelerengan

dan Geomorfologi Pantai

Kelerengan di

pesisir Sungai Dua Laut memiliki nilai yang beragam. Dari hasil penggabungan

antara data DEM dengan data hasil pengukuran topografi laut disajikan pada

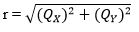

Gambar 11 dibawah ini.

Gambar 11. Peta kelerengan Perairan Sungai Dua Laut

Berdasarkan

Gambar 11 nilai kelerangan minimum di wilayah ini berkisar antara 0 – 8% yang

ditandai dengan warna hijau. Untuk yang berwarna hijau muda merupakan

kelerengan yang memiliki nilai antara 8 – 15%. Wilayah yang berwarna kuning

memiliki nilai kelerengan sebesar 15 – 25%. Sedangkan wilayah yang berwarna

jingga memiliki nilai kelerengan antara 25 – 45%. Dan untuk wilayah yang

berwarna merah merupakan kelerengan maksimal di wilayah ini yakni berkisar

antara

45%.

Gambar 12. Geomorfologi pantai

Berdasarkan

Gambar 12 geomorfologi pantai di Perairan Sungai Dua Laut adalah landau dengan

karakteristik pantai berpasir. Pada saat terjadi surut terendah garis pantai

akan sangat jauh ke arah laut lepas sedangkan pada pasang tertinggi garis

pantai akan berada sangat dekat dengan vegetasi terakhir yang ada di daratan. Terdapat bekas aliran arus di sekitar muara sungai

saat terjadi surut terendah.

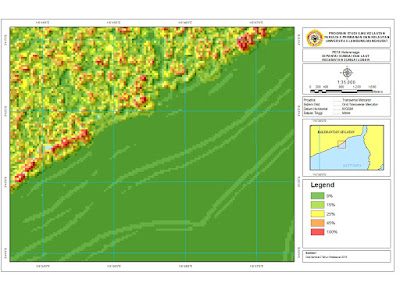

Gambar 11. Profil

pantai pada bagian barat, tengah dan timur

Berdasarkan Gambar

11 profil pantai pada bagian timur, barat dan tengah wilayah pantai Sungai Dua

Laut memiliki kelerengan yang landai. Hal ini dibuktikan dengan jarak 1,4,

jarak 1,6 dan jarak 1,8 km memiliki nilai kedalaman sebesar 3 meter.

Gambar 12. Lokasi pengambilan profil

pantai

Lokasi pengambilan

profil pantai terbagi menjadi tiga yaitu timur, barat dan tengah dengan jarak

antar lokasi sepanjang 1 km. Panjang penarikan dari garis pantai kelaut yaitu

sekitar 1,6 km hingga kedalaman 3 meter saat MSL.

DAFTAR

PUSTAKA

Arief,

M.,Winarso, G., dan Prayogo, T. 2011. Kajian Perubahan Garis Pantai Mengunakan

Data Satelit Landsat di Kabupaten Kendal. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh.

LAPAN. Jakarta Timur.

Baharuddin. 2017. Modul Oseanografi Fisik

Materi Pasang Surut. Fakultas Perikanan dan Kelautan. Universitas Lambung

Mangkurat.

Maulana,

Fauzan. 2010. Sedimentasi laut. Ilmu kelautan, universitas padjajaran.

Komentar

Posting Komentar