PENANGANAN SIG TERHADAP PULAU-PULAU KECIL

TUGAS JURNAL MATA KULIAH SIG KELAUTAN

Linda Apriliani

1610716120003

PROGRAM STUDI ILMU

KELAUTAN

FAKULTAS PERIKANAN

DAN KELAUTAN

UNIVERSITAS

LAMBUNG MANGKURAT

BANJARBARU

2019

Abstrak

SIG merupakan suatu sistem yang didalamnya mencakup

informasi geografis untuk mengambarkan kondisi geografis sesuai dengan

kenyataan. pulau-pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas lebih

kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta ekosistemnya, minimnya basis data mengenai potensi pulau-pulau

kecil menjadikan SIG berperan dalam proses perolehan basis data. SIG diharapkan

mampu membantu mengenali potensi yang dimiliki sebuah pulau mampu terpetakan dengan

baik melalui data-data

spasial.

Kata kunci : SIG, pulau kecil, data, peta.

Pendahuluan

SIG (Sistem Informasi Geografis) pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun

1972 dengan nama Data Banks for

Develompment (Rais, 2005). Munculnya istilah Sistem Informasi Geografis

seperti sekarang ini setelah dicetuskan oleh General Assembly dari International

Geographical Union di Ottawa Kanada pada

tahun 1967.Dikembangkan oleh Roger Tomlinson, yang kemudian disebut CGIS

(Canadian GIS-SIG Kanada), digunakan untuk menyimpan, menganalisa dan mengolah

data yang dikumpulkan untuk inventarisasi Tanah Kanada (CLI-Canadian Land Inventory) sebuah

inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan

memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas,

unggas dan penggunaan tanah pada skala 1:250000. Sejak saat itu Sistem Informasi Geografis berkembang di

beberapa benua terutama Benua Amerika, BenuaEropa, Benua Australia, dan

Benua Asia.

SIG merupakan suatu sistem yang didalamnya mencakup

informasi geografis untuk mengambarkan kondisi geografis sesuai dengan

kenyataan. Dengan bantuan sistem ini, kita mampu menggambarkan kenampakan yang

terlihat dilapangan agar dapat dituangkan kedalam bentuk 2 dimensi dalam hal

ini berupa peta. Atau dengan kata lain SIG adalah kumpulan yang terorganisasi

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang

dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi,

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Fungsi SIG sendiri sudah cukup beragam dalam kehidupan kita saat ini

salah satunya pengembangan wilayah pulau-pulau kecil.

Menurut UU RI No. 27 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa

pulau-pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas lebih kecil atau sama dengan

2.000 km persegi beserta ekosistemnya. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan

kelautan di pulau-pulau kecil belum optimal dikarenakan ketidaktauan akan

potensi dari masing-masing pulau dan minimnya basis data mengenai potensi pulau-pulau kecil

yang ada menjadikan SIG berperan dalam proses perolehan basis data di Indonesia

sehingga hadirnya SIG diharapkan mampu membantu membuat potensi yang ada terpetakan dengan baik melalui data-data spasial.

Data spasial

mencakup dua komponen yaitu komponen spasial dan komponen tematik. Kedua

komponen tersebut saling terkait dan saling memperkuat informasi yang dikandung

dalam data tersebut. SIG mendasarkan pada kedua komponen tersebut dalam

berbagai analisis spasial yang dilakukan. Komponen spasial dan komponen tematik

dapat dianalisis secara bersama ataupun terpisah dari masing-masing komponen

tersebut. Komponen spasial dan tematik dapat diwujudkan menjadi sebuah

informasi spasial seperti peta-peta digital yang pada saat ini banyak digunakan

pada berbagai kepentingan.

Informasi geospasial yang ditampilkan tentunya tidak

hanya sekedar informasi letak dan koordinat namun disertakan pula informasi

penggunaan lahan, kondisi pasang surut, potensi perikanan, potensi tambang,

potensi penduduk, kebudayaan dan informasi lainnya. Penelitian yang dilakukan

Sarno (2013) mengenai inventarisasi pulau terluar dapat dikembangkan untuk pulau-pulau lainnya

di seluruh wilayah perairan Indonesia,

sehingga pemetaan pulau, identifikasi potensi sumberdaya pulau akan lebih mudah

diinventarisasikan dan mudah dalam perencanaan dan pengembangannya.

Kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi sumberdaya

pulau-pulau kecil merupakan salah satu upaya untuk menyediakan dan memberikan informasi

awal mengenai arah pemanfaatan pulau-pulau kecil yang rasional dan berkelanjutan, sebagaimana yang tertera di perundang-undangan. Tentunya

kajian lebih lanjut mengenai hal tersebut perlu dilakukan untuk melihat sejauh

mana peranan SIG dalam pengembangan pulau-pulau kecil yang mendasari adanya

tulisan ini.

Metodologi Penelitian

A. Metode Perolehan Data

Menurut Baharuddin (2019)

menjelaskan bahwa perolehan data dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1.

Identifikasi Potensi

Pengumpulan

data awal merupakan proses pengumpulan data pra-lapangan, meliputi perolehan data peta

dan citra satelit berikut pengolahannya, pengumpulan dan pengolahan data

kondisi awal lokasi, dan penetapan lokasi, jumlah dan metode sampling.

2.

Persiapan Peta dan Citra

Satelit

a.

Persiapan

Peta Dasar

Peta

dasar merupakan peta yang berisi informasi dasar kondisi wilayah,

meliputi batas poligon praktek, batas administratif, jalan dan sungai. Sesuai

dengan UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, peta dasar yang sesuai

digunakan dalam survei identifikasi potensi pesisir, laut dan pulau-pulau kecil

berupa Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 10.000, 1 : 25.000, 1 : 50.000 dan 1 :

100.000 yang dikeluarkan oleh BIG (Badan

Informasi Geospasial). Untuk meningkatkan kedetilan informasi pada peta dasar,

beberapa unsur/tema dasar dapat ditambahkan dari hasil delineasi melalui Google

Earth.

b.

Pengolahan

Citra Satelit

b. 1. Pengolahan

awal

Tahap

pengolahan awal citra satelit (image

preprocessing) dilakukan untuk memperbaiki data citra asli (raw data) menjadi citra satelit yang

siap untuk diinterpretasi. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan

kesalahan akibat hamburan partikel di atmosfer yang terekam oleh citra satelit

(radiometric correction), perbaikan

kesalahan posisi perekaman citra satelit terhadap referensi bumi (geometric correction) dan penajaman

obyek pada citra melalui perentangan nilai spektral citra.

-

Koreksi

Radiometrik

Koreksi radiometrik dilakukan untuk

menghilangkan kesalahan radiometrik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh

adanya pantulan balik dari partikel-partikel di atmosfer yang ikut terekam oleh

detektor satelit, yang mengakibatkan terjadinya penambahan nilai piksel obyek

tertentu. Koreksi radiometrik dilakukan dengan cara memperbaiki nilai spektral

citra, yang pada prinsipnya adalah menghilangkan penambahan tingkat kecerahan

piksel akibat hamburan atmosfer.

Koreksi

geometrik yang paling mendasar adalah penempatan kembali posisi piksel

sedemikian rupa sehingga dihasilkan gambaran obyek yang sesuai dengan kondisi

sebenarnya di lapangan atau pada peta topografi. Pada koreksi geometrik terjadi

pengalihan posisi (relokasi) seluruh piksel pada citra sehingga membentuk

konfigurasi piksel baru yang dipersepsikan sebagai citra.

- Penajaman Citra

Penajaman

citra yang lazim digunakan ada dua, yakni ekualisasi histogram dan perentangan

linear. Teknik equalisasi histogram akan memberikan efek kontras yang tajam

(kontras maksimum) pada citra, sehingga perbedaan antara obyek yang satu dengan

obyek lainnya akan lebih jelas. Teknik ini lebih rumit dari perentangan linear

karena menggunakan hitungan statistik.

b.2 Interpretasi dan Delineasi

Interpretasi

citra satelit merupakan salah satu tahap identifikasi potensi pulau yang

dilakukan sebelum survei lapangan. Interpretasi citra satelit merupakan serangkaian kegiatan

identifikasi, pengukuran dan penterjemahan data-data dari data penginderaan

jauh untuk memperoleh informasi yang memiliki makna. Data

yang diperoleh melalui interpretasi citra antara lain penggunaan lahan, tutupan

mangrove dan terumbu karang.

Hasil

interpretasi penggunaan lahan, tutupan mangrove dan terumbu karang menghasilkan

peta tentatif yang digunakan untuk menentukan sampel yang akan dicek di

lapangan. Hasil penentuan sampel bersama dengan informasi dasar lainnya digunakan

sebagai peta kerja untuk acuan ground

check.

-

Penggunaan

Lahan

Penggunaan lahan adalah aktivitas manusia pada dan dalam kaitannya dengan lahan,

yang bersifat dinamis dan biasanya tidak tampak secara langsung dari citra

penginderaan jauh. Interpretasi penggunaan lahan pada citra penginderaan jauh

dilakukan dengan pendekatan 9 unsur interpretasi citra yaitu rona/warna,

bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, dan konvergensi

bukti.

Interpretasi

citra untuk menghasilkan jenis-jenis penggunaan lahan pulau dilakukan dengan

cara digitasi on screen dengan

menggunaan software ArcGis. Klasifikasi

penggunaan lahan pulau harus mempertimbangkan hirarki pemetaan, misalnya citra

yang beresolusi sedang seperti Landsat akan menghasilkan kelas yang berbeda

dengan citra resolusi tinggi, seperti Ikonos dan Quickbird

3.

Pengumpulan dan pengolahan

data kondisi awal lokasi

Pengumpulan dan

pengolahan data awal lokasi dilakukan dengan pengumpulan bahan referensi dari

instansi terkait atau melalui internet. Hasil penelitian dan pendataan yang

pernah dilakukan oleh berbagai instansi dapat dijadikan referensi awal kondisi wilayah

dan sejauh mana kegiatan identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil

yang telah dilakukan. Data awal yang dikumpulkan diantaranya kondisi umum pulau,

status kawasan, kepemilikan pulau, iklim, oceanografi, genesis pulau, geologi

dan kerentanan bencana.

4.

Penetapan Lokasi, Jumlah dan

Metode Sampling

a. Penentuan Lokasi Sampel

Sampel lapangan untuk

uji interpretasi penggunaan lahan, mangrove dan obyek perairan dasar ditentukan

berdasarkan metode stratified

proporsional random sampling. Dengan menggunakan metode ini, unit terkecil

dalam penentuan sampel adalah hasil klasifikasi tiap jenis obyek pada setiap

peta. Sebagai contoh, unit terkecil pada peta penggunaan lahan adalah semak

atau permukiman.

b. Penentuan

Jumlah Sampel

Jumlah sampel diambil

secara proporsional sesuai dengan luas tiap kelas dari masing-masing tema peta

yaitu peta penggunaan lahan, peta obyek perairan dasar, dan peta mangrove.

c. Metode Pengamatan dan Pengukuran

Uji

hasil interpretasi penggunaan lahan dilakukan di setiap lokasi sampel dengan

cara pengamatan secara visual dan pencocokan antara hasil interpretasi citra

satelit dengan kondisi nyata di lapangan. Lokasi pengambilan sampel lapangan

harus sesuai dengan titik-titik sampel yang telah ditentukan sebelumnya.

Koordinat lokasi sampel di lapangan diukur dengan GPS.

4.

Survei Lapangan

Survei Lapangan (Ground Check), dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi kondisi wilayah,

meliputi kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk mengetahui

beberapa aspek tersebut, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah

mengumpulkan data dan informasi, baik primer maupun sekunder yang selanjutnya

akan diidentifikasi dan diklasifikasi.

B. Metode

Pengukuran

Beberapa aspek

yang diukur meliputi kondisi oseanografi fisik, oseanografi kimia dan kondisi

bio-ekologi. Parameter oseanografi fisik yang biasanya diamati adalah pasang surut, gelombang (pola, arah, tinggi), karakteristik

arus (pola, arah, kecepatan). Jika

data-data tersebut tidak dapat diamati secara langsung, maka akan digunakan

data sekunder dan peramalan. Beberapa parameter kualitas air diukur untuk

menentukan karakteristik dan kualitas perairan di lokasi studi meliputi suhu, DO, pH, kecerahan dan salinitas. Kondisi bioekosistem yang akan dimati adalah mangrove, lamun, ikan

(nekton), ikan karang, terumbu karang, plankton, substrat sedimen dan bentos.

Pengamatan ekosistem yang digunakan adalah metode-metode baku yang sudah teruji secara

ilmiah.

C.

Metode Analisis Data

1.

Verifikasi

dan Pengolahan Data Lapangan

Verifikasi data dilakukan untuk

mendapatkan data yang akurat dan valid. Verifikasi dilakukan melalui

pemeriksaan kesalahan pengambilan data, pemeriksaan kebenaran data tersebut di

lokasi pengambilan data, dan kejelasan sumber data. Pasca verifikasi,

pengolahan data dilakukan melalui tahapan inventarisasi data, kompilasi data,

klasifikasi data, penyamaan format data dan pengkorelasian data.

2.

Pengolahan

Data Tabular dan Tekstual

Data-data yang berbentuk

tabular/atribut dan tekstual (non spasial) yang dihasilkan dari pengolahan data

dapat secara langsung diolah dan dianalisis menggunakan program spreadsheet. Pengolahan data ini

menghasilkan informasi dalam berbagai bentuk, diantaranya dalam bentuk

deskripsi obyek atau lokasi, jumlah, persentase, frekuensi, informasi grafis

dalam bentuk gambar dan grafik, maupun informasi dalam bentuk data yang

terstruktur. Contoh data dalam bentuk tabular dan tekstual yaitu data sosial

ekonomi, data infrastruktur pulau, permasalahan dan peluang pengembangan,

dll.

3.

Reinterpretasi

Peta-Peta Tematik

Reinterpretasi merupakan tahap

perbaikan peta hasil interpretasi citra satelit dengan menggunakan hasil uji

lapangan. Proses perbaikan peta ini dilakukan dengan cara perbaikan batas-batas

polygon dari tiap kelas sesuai tema peta, diantaranya peta penggunaan lahan,

peta penutup lahan mangrove, dan peta obyek perairan dasar. Contoh

reinterpretasi adalah perbaikan poligon penggunaan lahan tanah terbuka yang

setelah di uji di lapangan berupa semak.

4.

Penyusunan

Peta-Peta Tematik

Penyusunan peta-peta

tematik dilakukan berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pengukuran

parameter kualitas perairan. Peta-peta tematik disusun untuk mengetahui sebaran

kondisi daya dukung pulau. Peta tematik yang diolah dan disusun meliputi peta oseanografi, peta

penggunan lahan, peta sebaran terumbu karang, padang lamun dan peta sebaran

tutupan mangrove.

5.

Analisis

Potensi Sumberdaya

Secara umum, pengolahan

dan analisis data dilakukan untuk memperoleh informasi yang digunakan sebagai

input dalam penentuan seberapa besar potensi sumberdaya yang ada di pesisir,

laut dan pulau, meliputi informasi sumberdaya air tawar, terumbu karang, lamun

dan mangrove di wilayah studi. Informasi ini yang dijadikan dasar sejauh mana

potensi sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan dan dikembangkan.

Hasil

dan Pembahasan

Beberapa contoh

peranan SIG dalam pengembangan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:

1. 1. Pengembangan Budidaya Laut (KJA dan

rumput laut)

Keramba jaring

tangkap dan Rumput Laut Keramba jaring tangkap merupakan salah satu cara

budidaya ikan di laut dan budidaya rumput laut banyak digemari oleh masyarakat

pesisir karena jika dikembangkan dengan optimal akan menghasilkan pendapatan

yang tinggi. Kedua budidaya tersebut memerlukan lokasi yang strategis, dengan

persyaratan yang sama menurut penelitian yang dilakukan Syofyan, dkk (2010) yaitu

klorofil, BOD, DO, kecerahan dan kedalaman.

Penelitian yang dilakukan Syofyan, dkk (2010) menunjukkan pemanfaatan

data penginderaan jauh dan SIG dalam penentuan lokasi untuk kesesuaian budidaya

keramba jaring tangkap dan rumput laut di Pulau Bunguran Kabupaten Natuna,

dengan perolehan dominansi kesesuaian kawasan untuk kegiatan keramba jaring tangkap

dan rumput laut berada pada kelas sesuai sebesar 49,4%, kemudian kelas sangat

sesuai sebesar 31,1% dan tidak sesuai sebesar 19,5%. Dengan gambar spasialnya

sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Kelas Kesesuaian

Kawasan Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut di Pulau Bunguran Kabupaten

Natuna (Syofyan, dkk, 2010)

2. 2. Monitoring

Ekosistem Pesisir dan Laut

·

Ekosistem Lamun

Penelitian

ini dilakukan oleh Supriyadi (2008) di Teluk Kotania dan Pelitajaya Kabupaten

Seram Bagian Barat- Maluku Tengah. Parameter yang diambil saat pengukuran ialah

pola arus air pasang surut, arus permukaan, pola sebaran sedimen, kondisi suhu

dan salinitas. Metode yang digunakan ialah melalui interpretasi data citra

satelit ASTER hasil rekaman 17 September 2005 dan posisi titik sampling

(Lintang dan Bujur) ditentukan dengan menggunakan GPS (Global Position System)

yang telah disesuaikan dengan datum WGS84.

Persentase

tutupan lamun (seagrass cover) ekosistem lamun di perairan Teluk Pelitajaya dan

Kotania secara umum relatif tinggi antara 10-95 % dan hampir merata di seluruh

perairan Teluk (Gambar3). Nilai persentase tutupan lamun dapat mencerminkan

besar kecilnya kandungan biomasa lamun (Kuriandewa, komunikasi pribadi).

Persentase tutupan lamun di atas 75 % tersebar merata di perairan dangkal Teluk

Kotania khususnya di bagian luar (open sea), sedangkan persentase tutupan

rendah cenderung berada di teluk yang menjorok ke dalam.

Gambar 2. Sebaran persentase

tutupan lamun

3. 3. Analisis Kelayakan Zona Inti

Penelitian

ini dilakukan oleh Miftahudin dkk (2017) di Perairan Kepulauan Selat Nasik,

yang merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Perairan (KKP) wilayah

administrasi kabupaten Belitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode observasi. Observasi dilakukan dengan 2 cara yaitu FGD (Focused Discussion Group) atau wawancara

dan pengukuran lapangan. FGD atau wawancara dilakukan untuk mendapatkan

lokasi

usulan zona inti secara garis besar berdasarkan persepsi masyarakat melalui

pendekatan pemetaan partisipatif. Setelah melewati proses analisis maka hasil

penilaian terhadap kesesuaian zona inti tampil dalam bentuk layout peta

kesesuaian.

Gambar

3. Peta Kesesuaian di Pulau Piling

4. 4. Pengembangan Wisata Bahari

Wisata

Bahari Pemanfaatan potensi pesisir dan lautan lainnya adalah pemanfaatan dalam

bidang wisata, pemanfaatan ini agaknya

mulai banyak disadari oleh masyarakat Indonesia, yang mulai berlomba-lomba

dalam melakukan marketing wisata bagi wilayah pesisirnya, namun perlu dicermati

kesesuaiannya agar terjadi keberlanjutan bagi pengembangan wisata nantinya,

Pemanfaatan

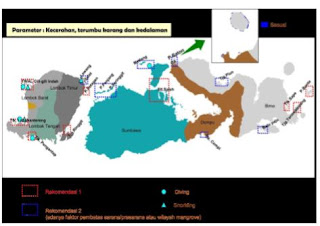

teknologi Penginderaan Jauh dan SIG untuk penentuan lokasi pariwisata bahari

telah dilakukan Winarso, dkk (2014) dengan parameter lingkungan yang dideteksi

dari penginderaan jauh antara lain kecerahan, terumbu karang, dan kedalaman.

Kemudian dengan SIG ditentukan lokasi yang sesuai untuk wisata bahari seperti

diving dan snorkeling.

Gambar

4. Lokasi rekomendasi untuk pariwisata bahari di NTB berdasarkan data penginderaan jauh (Winarso, dkk, 2014)

Kesimpulan

Kesimpulan

dari beberapa uraian diatas ialah peranan SIG dalam pengembangan pulau-pulau

kecil adalah membangun basis data yang selama ini belum ada dan potensi yang belum

terpetakan dengan baik sehingga arah pembangunan di pulau-pulau kecil masih

terkendala. Melalui SIG diharapkan potensi pulau-pulau kecil dapat terlihat

sehingga pembangunan dapat dilakukan lebih optimal.

Daftar

Pustaka

Baharuddin. 2018. Bahan Ajar Pemetaan

Sumberdaya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil. Progam

Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Lambung

Mangkurat.

Harahap dan Yanuarsyah. (2012). Aplikasi

Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Zonasi Jalur Penangkapan Ikan di

Perairan Kalimantan Barat. Jurnal Akuatika. Vol. III No. 1/ Maret 2012.

Shalihati. 2014. Pemanfaatan Penginderaan

Jauh Dan Sistem Informasi Geografi Dalam Pembangunan Sektor Kelautan Serta Pengembangan Sistem Pertahanan Negara

Maritim. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Supriyadi I. 2008. Pemetaan Kondisi

Ekosistem Lamun Dan Biota Asosiasi Di Teluk Kotania Dan Pelitajaya Kabupaten

Seram Bagian Barat- Maluku Tengah. LIPI Jakarta.

Syofyan, I., Rommie Jhonerie, Yusni Ikhwan

Siregar. (2010). Aplikasi Sistem Informasi Geografis dalam Penentuan Kesesuaian

Kawasan Keramba Jaring Tancap dan Rumput Laut Di Perairan Pulau Bunguran Kabupaten

Natuna. Jurnal Perikanan dan Kelautan. halaman 111-120.

Winarso, G., dkk (2014). Aplikasi

Penginderaan Jauh untuk Mendukung Program Kemaritiman. Publikasi ilmiah.

Komentar

Posting Komentar